鶴見良行さんが1970年に書かれた論文をいただいました。

断りなくですが、ここにアップいたしました。

====================================

日本国民としての断念

――「国家」の克服をいかに平和運動へ結集するか――

『反権力の思想と行動』森田書店1970、218-238p

1

ひとつの独白からはじめよう。端的にいってわたくしは、自分が日本国民であることの意味に疑問を感じはじめている。いやもっと正碓にいうと、日本国家に籍を有する以上は当然であるこのことを、疑ってかからなければいけないのではないかとわたくしは感じている。国民であることの意味を疑ぐるように自分を訓練したいとも考えている。

この疑いは、いまでは「国民であることを断念しよう」という態度にまで成長してきている。それはかならずしも、コスモポリタン的心情から発して日本国民であることがいやだというのではない。国家にわたくし個人のすべての権利や思想が吸収されるのを拒むという自然権の哲学もふくまれているが、それだけではない。それは「国民であることを放棄する」といった積極的な態度である。あるいはやや心を鎮めて自制といってもよい。日本人であるわたくしは、個人的に、日本国家の威勢が国家機関によって昂揚されるのを喜ぶまいと思う。喜ぶまいと書くのは、わたくしもまた人なみに日本ロマン派的心情の持ち主であって、それによってともすれば足をすくわれかねない危険を感じるがゆえに、これへの自戒の弁としてでもある。この「日本国民であることの断念」が、日本人であるわたくしの世界にたいしてはたしうるほとんど唯一の貢献なのではないか。きわめて消極的かつ懐疑的に見えるこの主張が、かえって新しい世界をつくりだすための積極的な鍵になるのではないか、といったひそかな自負もわたくしの中にある。

「国民としての断念」は、安保闘争以来わずかながらも平和運動にたずさわったその経験と知識の中から徐々に形成されていった。したがって、この「断念」は、わたくしひとりの個人的心情というよりも、日本における平和運動の方法論として発想されている。つまりわたくしは、国民断念運動とでもいうべきものが、日本国民においても、また日本を中心として世界にたいしても可能であるし必要なのではないかと考える。

わたくしが、国民であることを断念しようと主張する根拠はいくつかあるが、そのひとつは、終末兵器、絶対兵器としての熱核兵器が開発された現代においても、世界は依然として民族国家に分割されているが、各国国民がそれぞれの国家主権に固執するかぎり、人類は、もはや総体としてこの時代を生きのびられないのではないかという観察である。その二は、第一の観察結果と歴史的、社会的に関連する事柄であるが、高度に機械化され緊密に組織化された国家社会の内部において、多くの人びとが人間的に疎外された生活をすごしているという観察である。こうした状況を克服し、わたくし自身の生を回復する原埋として、わたくしは反権力の運動としての平和運動を考える。

主権国家という機構にたいして国民という成員がある以上、平和運動は当然、国民としての立場を否定するものをふくんでいなければならないだろう。わたくしがことさらに「断念」という個人の精神的態度をあらわす言葉をえらんだのは、反権力運動は、すべて集団あるいは組織とその成員である個人との強い緊張関係によって支えられていなければならないがゆえに、日木の連動をもう一度個人の次元にまでもどさなければならないと考えているからである。ひとりひとりの「断念」から国家権力にたいする「抵抗」や「反逆」が生まれるだろう。日本の平和運動は、動員デモや各集団のヘゲモニー争いとしての闘争とはまったく異質の原理的地点にまで下降する必要があるだろう。そしてこの原理的地点として「国民としての立場を断念する」ということを発想する。

「断念」という言葉をえらんだ第二の理由は、運動が、体制によって与えられた「平和」のうちに拡散してゆかないようにするために、また一見すると「戦争と平和」に関係ないように見える問題で国家権力に収斂されてゆかないようにするために、日常の行動に歯止めをかける必要があるからである。ベトナム戦争、日米安保条約、沖縄問題、砂川基地拡張といった平和連動上の争点が存存しない場合にも――核時代の現状においてはこうした場合は一種の極限状況としてしか存存しないが――たとえば、オリンピックのある種のとり上げ方で国家への忠誠を結集させることが可能である。最近の傾向では、日木の軍事化と国民の精神的動員とは平行しておこなわれている。たとえば防衛問題専門家の佐伯喜一氏は、日本国民の防衛意識が低調であることを歎きつつ「わが国は、その国民的努力を結集すべき明確な国家的目標と、国民的団結を確保するためのより適切な政治的、倫理的秩序を確立しなければならない((1))」と主張する。したがってわたくしたちは、「無事息災」のうちにも、つねに国家権力にたいした警戒心を働かせ、すくなくとも距離をおいてものを見る態度をやしなっていかなければならないだろう。この警戒心は、国家への忠誠へとよろめきこんでゆかないための自戒でもある。「断念」という心的態度をあらわす語を用いるゆえんである。

以上は「国民断念運動」を発想するひとつの独白である。そして以下は、この独白をうらづけるためのいくつかの現状観察と運動埋論の構想である。

2

すでに述べ、また他の機会にも何度か論じたことであるが((2))、わたくしは、いまや全人類は、国家と国民との関係および国家と国家との関係において、これまでに経験したことのないようなまったく新しい時代に事実上生きているにもかかわらず、ただ国家への忠誠や愛国心が国民の最終的拠り所であり、国家利益が為政者の判断規準であった時代があまりに永すぎたために、事実と観念との間に多くの混乱を生じているように思われる。

わたくしの指摘する人類の新しい時代とは、次のような事実にもとづいている。国家主権の独立性は、対内的にも対外的にも最終的には武力によって保障されてきたし、また武力によって保障されると多くの人びとが信じてきた。量終的兵器としての熱核兵器が関発された現代において、こうした武装した主権国家を中心とする古典的世界の、秩序を維持しようとすれば、理論的は、すべての国が、核兵器をもたざるをえないだろう。すでにフランスのガロワのように、いかなる核保有国といえども、みずからの汰定的生死を賭けてまで小国を救うことはないからという判断から、中小国の積極的核開発を説く論者もある。かれによれば、核保有国の数がふえるにつれて核抑止力のバランスの網の目は多元的となり安定するから、かえって世界の平和は保障されるという。けれども、核保有国の数がふえるほど誤算による戦争の蓋然性もまた増加する。部分的核実験禁止条約が締結され、全面的軍縮が叫ばれる理由はここにある。しかし、世界の総体的軍事力は、戦後二十二年にわたって一貫して増加してきたし、軍縮の交渉もまた、各国間の不信および利益の衝突によって、いっこうに進歩していない。武力が最終的に国家主権の独立を保障するという概念が、軍縮の交渉をさまたげるし、逆に軍縮の最終的目標もこの概念の終末におかれてはいない。

他方、主権を保障する物質的破壊力が格段に高まったために、主権の内部の分有の関係もまた変化した。主権の発動としての武力の行使は、当事国の安全のみならず世界の平和に決定的な影響を与えかねない。熱核兵器をもつことによって、国家主権の運営担当者たちは、よりいつそう強い支持を国民から求めねばならない。やや比喩的ないい方をすれば、物質的破壊力の発展の度合いと、主権によって求められる国民の支持の強さとは此例してゆくだろう。この主権分有関係の変化は、認識的には政策決定者と国民との距離をひきはなし、他方情緒的にはこの距離をちぢめる。

たとえば、つい最近マクナマラ米国防長官が発表した五〇億ドルにのぼる防衛ミサイル網開発の決定についても同様のことがいえるだろう。アメリカ国防当局は、これまで、国民にたいして、ソ連のミサイル奇襲攻撃がおこなわれても、なお破壊しつくされない第二撃力が残り、その第二撃力によっても充分に決定的な破壊を相手に与えうるから相手はこうした奇襲を行いえないだろう、とその抑止力を説明してきた。こうした抑止理論をふくめて、予想される中国の核開発の進展に備えるといわれるABM開発の理論的必要をアメリカ国民は、理性的には理解しえないだろう。戦略体系も、それを支える兵器の体系も、一般の国民の理解を超えた知識水準に達しているのである。にもかかわらず、ABMの開発は、財政的、軍事的に国民生活にかなりの影響を与えるから、政府はこの政策を発表し、国民の支持を求めねばならない。したがって国民は、本質的には理解しえないABM開発を仮想敵国にたいする恐怖、憎悪か、あるいは愛国心によってしか正当化しえないだろう。核を保有した国家主権と国民の関係は、認識的には遠ざかり、情緒的には近くなると述べたのはこのような意味である。そして、核弾頭つきミサイルを防ぐ核弾頭つきミサイルの開発が決定されたことにより、相手はさらにその防衛ミサイル網をも突破する手段の開発にのり出すであろうから、これによって軍拡競争は、最近数年の人為的抑制をこえて一段とエスカレートしたことになり、ソ連国内、中国国内における主権と国民の関係の変化をふくめて、いくたの波紋を世界におよぼしてゆくにちがいない。

核の時代においては、人権思想の普及と独立知識人の増加にもかかわらず、国家主権の要求する忠誠は高まり、国民の支持を獲得するための教育が国家によっておこなわれる。個人がそれを介入と意識するかどうかは別として、国家が個人の思想や生活に影響する度合いは増加する。そのもっとも極端な例は戦争である。第二次大戦後の戦争が、「核時代における緊急処置」の名のもとに、大部分、宣戦布告なき戦争であることはこのことを物語っている。祖国の安全と独立のために要求される困民の忠誠は、それぞれの人の誠実と献身にもかかわらず、不幸にしてその大義につくしえないことが多いのである。古典的現実主義の国際法学者H・モーゲンソーが「世界が民族国家という政冶単位から組織されている以上、国際政治における最後の発言をするものは、まさに国家的利益である」と規定したような世界は、国家にとっても国民にとってもすでに破産に瀕しているようにみえる。

3

周知のように、韓国は、アメリカのベトナム政策にそうとう早くから協力し、一九六二年には空手教官団を、六四年には医療部隊、軍事援助団(一四〇名)を南ベトナムに送っている。そして北爆開始とほとんど時を同じくして非戦闘員二干名の派遣、同年八月には正規軍二万名の派遣を決定している。韓国軍の比重は、アメリカを除くベトナム派兵国オーストラリア、ニュージーランド、タイ、フィリッピン、とくらべて圧倒的に大きい。

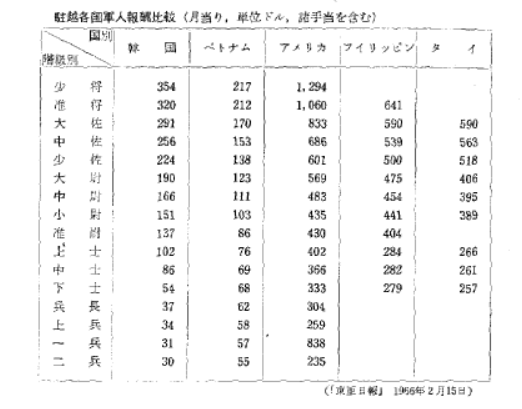

韓国では、派兵がはじまった当初は、ベトナム戦争への参加に潜在的には批判が多かったといわれる。しかし、派兵そのものにたいする批判は年月とともに消えてゆき、なおそこに残された不満は、派兵将兵の待遇の不平等についてであった。次にベトナム派兵各国軍人俸給表(次頁)を引用しよう。(『東亜日報』一九六六年二月一五日)

この記事を送った李錫烈特派員は次のように書いている。

「べトナム戦争の性格がイデオロギー戦争であろうと、民族戦争であろうと、わが韓国軍は外国の軍隊として派兵されている。また、わが国歴史上はじめての海外派兵が、自由陣営擁護のためであるとか、韓国戦争の援助にたいする恩返しであるとかいう大義名分をどこに求めてもよい。しかし、軍人には、他国の人よりもひどい待遇をうけているという感情をもたないようにするのが当然であり、すぐにも戦闘にのぞまねばならない将兵の士気にさわらない待遇は保証すべきである。 ……大砲や弾薬やヘリコプターや軍靴はいくらでも買えるが、『戦う人』を買うことはそれほど容易なことではない」

李記者の批判も当然である。もっとも死傷率の高い下士官以下の階級において、アメリカ兵士と韓国兵土の俸給較差は七倍ないし八倍に達し、南ベトナム政府軍兵士の俸給さえも韓国のそれにくらべ平均四割高となっているのだから。

だがここでは、こうしたはなはだしい較差よりも、これら三国軍人の俸給が実質的にはすべてアメリカ国民の税金によって支払われていることを心にとどめよう。マクナマラ国防長官の冷徹な対費用効果分析は、ジェット戦闘機だけでなく、「戦う人」の購入にたいしてさえ、適用されていることを知るべきである。

さらに次のような日本人にたいする感情もある。今春学生を引率して韓国を視察したわたくしの友人の大学教師の経験である。かれらは、ある日、ベトナムで戦死した韓国兵士の墓地に案内された。そのとき案内にたった韓国学生は、ふと日本人学生をかえりみて嘲笑するかのように「あなた方にはこういうことはできないのでしょうな」と誇ったという。いうところの意昧は、「あなた方」つまりわたくしたち日本人は戦争に負けて軍隊を失い、いまは憲法によって海外派兵をさえ禁じられて、戦死した将兵をとむらう栄誉さえもちあわせていない。それにひきかえ、韓国のわれわれにとって、これは、すくなくとも日本にはゆるされていないひとつの権利なのだ、ということなのだろう。さらに想像すれば、かれは、あなた方日本人は臆病だから戦う勇気さえもちあわせていないが、われわれはこうしてベトナムで戦い死んでいっているのだ、と心中に誇っていたかもしれないのである。身近な経験から全般を推すわけにはゆかないが、この学生にとっては、ベトナムに派兵し戦うことは日本人に優越する特権であったにちがいない。

ベトナム戦争をなかだちとして、韓国国民は、日本人にたいする次のような感情をも表明する。べトナムを訪問した韓国国防委員と現地における「猛虎隊」との陣中座談会における蔡司官の発言である。

「少し前、サイゴンでウェストモーランド米軍司令官とホイラー米統合参謀本部議長に力説しましたが、日木製作業服、日本製食料をわれわれは絶対に着たり食べたりせずたたかうという決意が将兵の中に徹底しています。日本製作業服を忌避する運動は一つの大きな事件にまで発展しました」(『韓国日報』一九六六年二月二十七日)

戦士の墓に案内した学生も蔡司官の発言も、ナショナルな感情に裏うちされた日木への批評だったろう。

かれらを二十五年にわたり植民地支配によって苦しめた日本の一員として、わたくしはかれらの非難をうけ入れた上で、なお、これらの経過を心のうずきなしに読みすごしえないのは、かれらの日本人にたいするナシヨナルな批判や民族の自尊心もまた、実は、マクナマラ長官の計算機に挿入されて対費用効果分折がおこなわれているのではないか、ということである。韓国人のナショナリズムが日本に向けられることにはある意味で歴史的必然性がある。

それが日本に向けられるという事実を、日本人は避けられないだろう。だが、日本に向けられた韓国人のナシヨナリズムが大局的にはアメリカのべトナム政策に編入され、それによって利用されている状況は、わたくしにとって耐えがたいことだ。

ナショナリズムは、本来、国際社会において民族の自由と独立を求める運動であったろう。だがここに見られるのは、大国によって操作されるナショナリズムではないのか。すでに他誌で引用したところであるが、アメリカの公民権運動の指導者マーテイン・ルーサー・キング牧師は、今春、公民権運動とベトナム反戦運動の結合を宣言した演説の中で次のように述べた。

「われわれはこのアメリカ社会で片ちんばにされた黒人青年たちを、八○○○マイルかなたの異境に送り、彼らがこの国の南西ジョージアやイースト・ハーレムで見出しようもなかった自由を東南アジアで保障させようとしている。白人と黒人の若者たちが、この国のひとつの学校の中でともに坐って学びえなかったにかかわらず、まさにその国のためにあいたずさえて殺し、あいたずさえて死ぬという残酷な皮肉をわれわれは日々テレビで眼のあたりにしなければならないのである。だからこそわれわれは、かれらが貧しい農村の小屋を協力しながら焼くという残虐な連帯を眺めつつ、しかも、そのかれらがこの国にあっては決してデトロイトの同じ町内に住むことはないだろうと気づいているのだ。わたくしは、貧しい人びとをこれほどまでに操る残酷さを目前にして沈黙していられない」貧しいベトナムの人民を殺すために「白黒の統合」が戦地で操作される状況と、同じ戦地で同じ目的のために韓国人のナショナリズムが操作される状況とに対比を感じるのはわたくしの思いすごしであろうか。

「日本はアジアにおいてもっと積極的な役割りをはたすべきだ。日本は自信をもってよい」とは、最近二、三年わたくしたちがアメリカ人からしばしば聞かされる言葉である。たしかに民族は矜持をもつべきだろう。だがその教示が、大国との権カ関係の中でみずから屈従へと堕してしまわないためには、まったく新しい視点からのナショナリズムの構成が必要である。それについては後述することにして、眼を転じよう。

4

学間の世界である。

学問には国境がないといわれる。だがこれは、そうあるべきだという規範概念にすぎない。政冶の対象としての人間社会が高度に分化するにつれて、政治の世界にも専門化した知識が必要となり学者が政治ないし国家権力に吸引される度合いを増した。そしてある日気がついたときに学者は愕然として、あらためて学問の没価値性、無国境性を守るために高度に価値的、政治的にならざるをえなかった。学問に国境をなくするためにも、逆にいやでも国境を意識せざるをえなかった。

その意昧で、武者小路公秀氏の「行動科学と平和―平和の科学研究と科学研究の平和利用―」(『思想』一九六六年一一月)は、学間の方法と体制について興味ある問題を提出する。かれは、「国際平和」を目標価値としてもち、しかも科学的、操作的であるような行動科学としての平和研充を主張し、その方法を次のように説明する。

「積極的に『平和』について科学的研究をする必要性がみとめられるとするならば、それは、上記のような立場〔平和を完全に道徳的ないしは精神的な問題に還元できるとする立場〕にたたずに、つぎのような『平和』観をうけいれる場合のことである。つまり、(1)戦争は、不可避的なものではなく、(2)複雑な諸要因のからみあいによってひきおこされたり.あるいは避けられたりするものであって、(3)人間は、たえずこれらの諸要因を操作することによって、戦争のおこる危険性を避け、平和的な国際関係の前進のためになんらかの形で貢献することができる。以上三つの原則をみとめた形の『平和』にたつ場合、どのような要因のくみあわさりかたが戦争をひきおこすかという問題、およびどのような形でこれらの諸要因を操作すれば『平和』のためにプラスになるかという問題について、科学的に研究する必要がでて<る。……この発想は、平和が人問の努力によって実現されるべきだという考え方、そして人間が平和を実現するために、その知的な能力を動員して、平和への可能性を徹底的につきとめ、その知識をすこしでも活用していくべきだという知的ラディカリズムの立場であることを付記したいと忠う」

ここに明らかなように、かれは、人間社会を平和にするという実効価値を目標としながら、そのことを具体的に役立つような形でしかも充分に科学的(操作的)でありうるような平和研究の可能性を探求するのである。わたくしがあえて長文の引用を試みたのは、わたしがこの立場に同意するからだけでなく、こうした平和研究が「(1)研究の社会的環境、(2)研究体制の内部構造の両面における有効なコントロ-ルを必要とする」として、かれがつぎのような積極的な提案をおこなっているからである。

「国際的な共同研究が戦争利用につながるような『ひもつき』になる危険性が、とくに行動科学的研究のように巨大な予算を投入する必要のある諸研究の場合に存在している、そこで、国際的共同研究は、このような戦争利用の危険性をしりぞけ、平和利用に徹しうるような体制の中で進められなければならない。それには、まずできるかぎり各国の共同出資にもとづくか、あるいは国連(特にユネスコ)のような中立的な機関による研究用の出資によることがのぞましい。しかし、現実問題として、一国(特に米国)の研究補助団体(財団など)の出資による共同研究も多いので、これがひもつきにならないような共同研究体制を作る必要がある。それには、まず(1)研究計画が、一方的にある国の研究班によって作製されるのではなしに、平等な各国研究班の多角的な協力によってつくられること(2)研究の目的が、一つの政策を支持するというような政治性をもたず、特に一国の軍事的ないしは戦略的な利害に奉仕しないこと(3)非政治性・非軍事性を保証し、あわせて一国による独占をさける意味で、共同研究によってえられたデータはすべての国がこれを共有し(4)しかも、外からの点検が可能なように、すべてのデ-夕について公開の原則がつらぬかれていること、の四原則がつらぬかれている必要がある」

わたくしは、科学者である武者小路氏が、平和に役立ちしかも科学的でありうるような平和研究の発想を生かすためには、なおも、ある意味でそれ自体が「政治」の問題であるといえるような研究体制づくりの条件にふれざるをえなかったことに興味を感じる。かれのこのような指摘は、アメリカの「姿なき政府」といわれるCIAの資金が学生運動組織、労働組合、教育研究機関、民間財団などに流れこんでいたこと、日本の物理学界の一部に米軍の研究資金が流れていたこと、内閣調査室が政治学者、アジア研究者に積極的に接近し研究資金供与を申入れている最近の事実などを見ると決して神経質にすぎる条件ではないのである。学者がみずから欲するままに研究していれば、そのままで自然調和的に学問の没価値性、国際性が保証されたような古典的世界はすでに崩壊したのである。

知識の政治的効用が高まるにつれて、学者は好むと好まざるとにかかわらず、政治を意識せざるをえない。ややSF的発想をすれば、一国に独占される可能性のある知識を、学者が学問の没価値性、国際性をまもるために、意図して敵国へ流したり、公開したりすることだって現代では可能だろう。そうしたみずからの国際的信条にたって行動するスパイ、二重スパイ、多重スパイだって想像できる。知識の政治的効用は、決して実体的なものではなく、国際化されることによっていちじるしくその価値を減じるからである。

だがいずれにせよ、学者はみずからたって、その学問の原則を護らなければならない。学者がこのような行動にでるといラことは、とりもなおさずかれが学者として政治的にならざるとえないということであろう。そして学者が故治的になるとは、決してかれがデモに参加したり選挙演説をしたりすることではなく、武者小路氏が指摘するように、「一国の利益に独占的に奉仕しないよう」気をつけるということだろう。一国の利益にのみ奉仕しないようにするとは、とりもなおさず、かれが「国民としての立場を断念する」ことにほかならない。「国民としての断念」というわたくしの主張は、決して目新しいことでも、過激なことでもなく、すでにそれが日常の規範にならざるをえないような世界にわれわれは住んでいるのである。

5

現状がすでに国民であることを克服するような立場を要請しているとしても、いかにしてそれを発掘し、人それぞれの胸底に秘め、しかも個人の感慨に終わらせることなく、平和運動にまで結集させていくことが可能なのか。それはとくにこの日本で、どのようにして成立するのか。

第九条はいう。

(1)日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

(2)前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

わたくしはこの条文を、国の自衛戦争をも認めない絶対的非武装主義と解釈する。こうした解釈は、憲法制定当時の日本人の感情に即していえば、決して無理な解釈であるとはいえない。吉田首相さえも憲法制定国会において「国家の正当防衛権による戦争は正当だとされているようだが、私はかくのごときを認めるのは、有害であると思う」と発言していたのである。絶対的非武装主義という解釈は、あれかから二十一年をへた今日でも、生き残っていて、それはたとえば、自衛隊に関する世論調査に表明されたりする。少数者ではあろうが、決して黙過しうるほどの少数ではない。

憲法第九条が完全非武装主義であるということは、国家および憲法それ自体にとって何を意昧するのか。国が自衛の手段としての武カをも放棄するということは、いってみれば国家としての破産宣言なのであって、厳密にいえば、日本はあの日以来国家ではなく、世界でもその呼称が定まっていないようなまったく新しい組織集団であったはずなのである。国家の基本要件としての自衛権を欠く集団はもはや国家でないこと理の当然である。このことを憲法に則していえば、「日本国憲法」として知られるあの一連の文章は、「国家の基本法」としての古典的な憲法の性格規定一般に別れを告げるものであると同時に、この新集団の誕生を世界に宣言するという性質をもっていた。古典的な憲法論からすれば、あれは自己破滅的な文章であって、憲法ではなかったといってよい。一般的にすべての憲法は、国内法であると同時に、国際的な法であるという性格をもっているだろうが、その中でも「反戦の誓い」としての日本困憲法第九条はとくに、諸国家、諸民族への語りかけという意味を必然的にもっていたはずだった。

だが不辛にして、この原理をわたくしたち日本人は充分に自覚的にはとりあげえなかった。非武装集団としての日本は、その成員が日々思いを新たにし、世界に向かって口々にこれを主張するという緊張した運動をもたなければ成立しないはずのものだつた。憲法のこの無自覚的受容は、天皇制や戦争責任にたいするわたくしたちの追及不足と対応しているのだろう。たとえばそれは「平和主義国家」というよう言葉の使い方にもあらわれる。反権力運動をその本質の一部としてもつ平和主義は、もっとも厳密に解釈すれば、そもそも集団を形容する辞句としてゆるされないし、たとえそれをややゆるやかに使って平和主義団体「フレンズ奉仕団」(クェーカー教徒の団体)というふうに使ったとしても、これを本来的に武装集団であるはずの国家に冠することは形容矛盾となるはずであった。

非暴力、反権力を原理とする平和主義が日本人の間に定着しないままに憲法第九条が与えられ、しかもそのことによる集団の基本的変質が自覚されないままですぎたために、わたくしたちは、現実に存在する平和が憲法によって保障されており、したがってひとりひとりの日本人が抵抗なり反逆の行動に足をふみ入れることなくても、平和がそこなわれる心配はないと考えるようになった。平和はすでにあるものだったから、平和主義もまた運動の原理ではなく、実体にすぎなかった。

だがこれまでのところ、大勢がなりゆき主義のあなたまかせであったにしても、まったく希望がないわけではない。それが後には政党のヘゲモニー争いによって無残な分裂をとげたとはいえ、まったく無名の杉並の主婦たちによって始められたすぐれた軍縮運動の記録があるし、安保闘争には明らかに、ナショナルな平和運動の自覚があったことは人も知る通りである。

そして何よりも、国家主権に固執することによっては日本も世界も救われないような状況が露呈されつつある。憲法第九条は、国家主権担当者の手によってなしくずしに破壊されつつあることは、三次防、日本のベトナム戦争荷担、沖縄問題などの進行によって明らかである。したがって第九条に固執することは、すでに与えられた権利の擁護運動であるよりも、失われたものの復権運動あるいは新しい価値の創造運動という性格をおびるだろう。このことは、安保闘争において運動の後衛をになった市民が、組合大組織の身動きならない宮僚主義にあきたらない末端青年労働者と合体することによって、より急進的な市民運動者として復活する可能性を意味している。すでに日本のベトナム反戦運動の豊かな水脈の中に、いくたのこうした動きをわたくしは認める。たとえば、「砂川五〇〇人の会」それは、学者、サラリーマン、平和主義の仏教徒、学生、主婦など雑多な構成員をもち、全学連や反戦青年委員会の激しいデモにもまれながらも、新たにはじまった砂川の基地拡張に反対する運動で激しくたたかっている。

6

第一に、それが自覚的にとりあげられるかぎり、憲法論的には日本国家の性格変更の運動として、原理的には非暴力反戦運動として発展する可能性をもつだろう。いつの日かこの運動のはてに、日本から米軍の基地が撒退し、沖縄の核基地も消えて返還され、自衛隊員が一般社会に吸収され、アメリカの原子力潜水艦が日本に寄航しなくなったときに、わたくしたちの住む社会は、もはや日本国家ではなく、わたくしたちもまた国民ではありえない。ただ重要なことは、わたくしたちがこの運動をいかに自覚的におこなえるかである。「国民としての断念」は、こうした実質的要件がひとつひとつ実現されてゆく過程において、わたくしたちに自覚を迫る契機となるだろう。同時にこの過程は、わたくしたちの間の既製の平和ムードを運動を通じて自覚的に、再構成してゆくことにもなるだろう。

第二に、米軍の基地撤廃要求に明らかなように、口本社会内部における運動はいくたの国際的な動きをふくんでいる。したがってそれは、世界に向けて、日本人が国家権力をなかだちとせずに平和運動の要求を訴えてゆくというインターナシヨナルな性格をもつだろう。おそらく日本人みずからが完全に武装を捨て、国家であり国民であることをやめる姿勢をしめす以外には、くりかえし論じられていまではいささか陳腐となった「ナショナリズムを通じてインターナショナリズムヘ」という定式は実現不可能であろう。完全非武装主義を貴く以外には、すべての郷土愛は、武装集団としての国家の主権確立に収戯されうるものだから。

第三に、「国民としての断念」から出発する反権力的平和運動は、いうまでもなく、現在の保守党政権によって支持運営されている国家権力にたいする批判、抵抗だけを意味するのではない。それは、日本における短期的な政権の変遷にくらべて、はるかに長期的な、反権カの原理からすれば無限の((3))運動をつづけなければならないだろう。したがってそれは、それぞれの時点の政権にたいする「政冶的な」批判をふくみながらも、しかも狭義の政党政治的な様態を超える姿勢をもっていなければならないし、体制のちがいを超えて社会主義国家内部においても発展してこなければならない動きである。この運動が真にインターナショナルなものとして有効であるためには、世界のあちこちに散在、発生する同種の運動との意志の疎通、連絡が決定杓に重要であり、その意味では、思想表現の自由、およびコミュニケイションに伝播者としての知識人の役割りが重要な意昧をもつが、いまここでふれる紙数をもたない。

第四に、こうした運動は、核抑止戦略や柔軟対応戦略にくらべて、現庇の国際無法社会においてさえ、はるかに有効な抑止力を発揮するにちがいないと、わたくしは想像している。なぜかというと、現在の抑止論は、相手側の攻撃の意志を自明のものとしていて、それをこちら側の武力によって未発動のうちにおさえこんでしまおうということであって、相互に攻撃ないし「侵略」の意思だけは捨てさらないし、捨てさらないことが相手側にもわかっていることを前提としている。それは本質的に相手が盗人であることは疑わないのと同様である。したがって、それは、ほとんど必然的に、相互不信による軍拡競争に陥る宿命を荷なっているし、現にその過程は進行中である。これにたいして、完全非武装主義を目標とする平和運動は、こうした相互不信の悪循環に終止符をうつ構造を持っている。こちら側の攻撃の意志を捨てることを明らかにすることによって、相手側の意思を発生―発動ではない―せしめないのである。

にもかかわらず、多くの論者が想像するように、日本の工業カその他が誘餌となって侵略されたらどうなるか。非武装国の工業力を目的に占領するのであるから、すくなくとも核攻撃だけは避けられることが明らかである。(ベトナム戟争のエスカレーションのはてに米中戦争がおこり、沖縄が核攻撃をうける可能性は皆無とはいえず、その場合との比較を想起せせよ)くりかえし述べるように、この運動は、反権力運動としてその参加者の権力にたいする強い精神的緊張の運動のあげく達成された非武装社会が他国の軍事力によって占領されるのであるから、そこには当然強力な非暴力抵抗運動が組織されるにちがいないのである。おそらく抑止カ理論に頼って再軍備をすすめ、そのはてに何らかの武力攻撃を受けることよりも、日本人のうける生命、財産の被害は、はるかにすくないにちがいない。わたくしは、その意味で、大熊信行氏の「敗北主義によって、国土を占領されるとも生命を救え」という説に賛成である((4))。

第五に、「国民としての断念」という発想には、一種の我慢連動としての可能性がふくまれている。我慢運動とは、先進工業社会としての日本が、アジア、アフリカの後進国と交際してゆく上で要請きれる態度ではないかと考えられたからである。日本の運動が、非武装社会を実現するにしろしないにしろ、わたくしたちは、後進諸国との関係をつづけていかなければならないだろう。かれらの社会の発展が、基本的に、かれら自身の努力と改革の運動にかかっていることは明らかであって、これまでの南北問題の扱い方やあるいは授与国の国家利益を中心とした冷酷無残な方法は、授恵国社会に何の利益をももたらさないであろう。この分野でも、先進国社会の国家利益中心の考え方からの離脱の要求は急となるだろう。わたくしたちがかれらの社全といかなる関係をもつとしても、わたくしたちに要求されるのは自制の態度なのである。現在先進諸国に要請されている国民所得の一パーセントという水準を大幅にひき上げることひとつを例にとってみても、それは日本人にこれまで以上の自覚的な忍耐を強いることになる。そして、ベトナム戦争へのアメリカの介入を見ても、後進地域杜会の急激な改革や革命を、それが先進社会人びとにとってどのようにつたないものに見えようと、おそらくは、じっと耐えて眺めることが最善の態度であるだろう。単なる美徳としても、我慢は、せっかちな保護や教導にまさるのである。

第六に、反権力運動としての平和運動と革命との関係の問題がある。しばしば指摘されているように、革命は権力の奪取を目的とし、平利運動は永久的な反権力運動であるから、両者は水と油のように運動の質と次元を異にする((5))。にもかかわらず、わたくしは、実際の政治過程においては、二つの運動はそれぞれ相補的な役割りをはたすことが可能であると思う。たとえば日本人がその平和運動によって米軍の基地撒退を達成すれば、それは、ベトナムの人民に直接武器を送ることよりもはるかに大きな支援となるだろう。インドシナ戦争やアルジェリア戦争に反対するフランス国内の運動には、多くの平和主義者が参加していたのである。現代の世界においては、大国同士の敵対関係から、後進国への軍事援助競争が公然とおこなわれ、後進地域社会内部に発生した革命や民族解放闘争にたいしても、大国は介入しがちである。おそらくは先進国内部におけるより強力な平和運動が、こうした援助や介入を抑制することがなければ、全面戦争に陥る危機を見ずに、後進地域の社会変革を実現することは不加能であろう。先進社会内部における平和運動は、それ自身は決して革命運動ではないが、後進社会の革命にとって、おそらく不可欠の条件であるにちがいない。したがって、国家主権と関係をもたない平和運動が、ソ連や東欧のような社会主義国内部においても必要なことは明らかである。だが平和運動と革命運動が質を異にすることも当然である。したがって、平和運動者は、日常の具体的な政治過程では、革命運動と手を携えながらも、革命運動に付随しがちな権力争いや権力の論理にまぎこまれることのないよう冷静に身を処さなければならないだろう。革命運動の側もまた、反権力運動をかたわらにおくことによって、革命のたえざる更新が行なわれ、権力の絶対化を防ぎうることをつねに念頭におくべきであろう。

わたくしは、絶対平和主義者ではないが、自分自身が暴力をつかわない平和主義者として行動したいと思う。この二つの概念を区別するのは、わたくしが、主権国家と熱核兵器の問題、および後進社会の解放および発展の問題を、今後何十年か何百年にわたり人類が当面する二つの主題と予想しているので、後進地域社会における抵抗者にまで生存のための武力的抵抗を断念せよと希望することはできないと感じているからである。だが平和運動が大国の武カ援助や直接介入をおしとどめようとすれば、後進社会における暴力の結果も、ベトナム戦争の惨状を呈することはあるまい。いずれにしてもそれは、先に先進工業社会を建設した者の、後進社会にたいする人間的な仁義の問題である。

「軍事国家の論理と心理」本誌、一九六六年八月

「国家権力と知識人の政治参加」本誌、一九六六年九月

いずれも運動論である本稿にたいして「事実編」という関係にある、また運動論としては、「新しい世界と思想の要請」

(『世界』一九六六年一〇月)が直接の前編をなす。興味ある方は参照されたい。

(3) 坂本義杣「平和運勤における心理と論理」「核時代の国際政治」所載、本稿執筆については、坂本氏の論文と次に掲げる大熊氏の論文からもっとも刺激をうけた。

(4) 大熊信行「日本民族における兵役拒否」本誌一九六五年九月

(5) 坂本、前掲論文

(「潮」一九六七年一〇月号)